Confetes para Paulo Mendes Campos

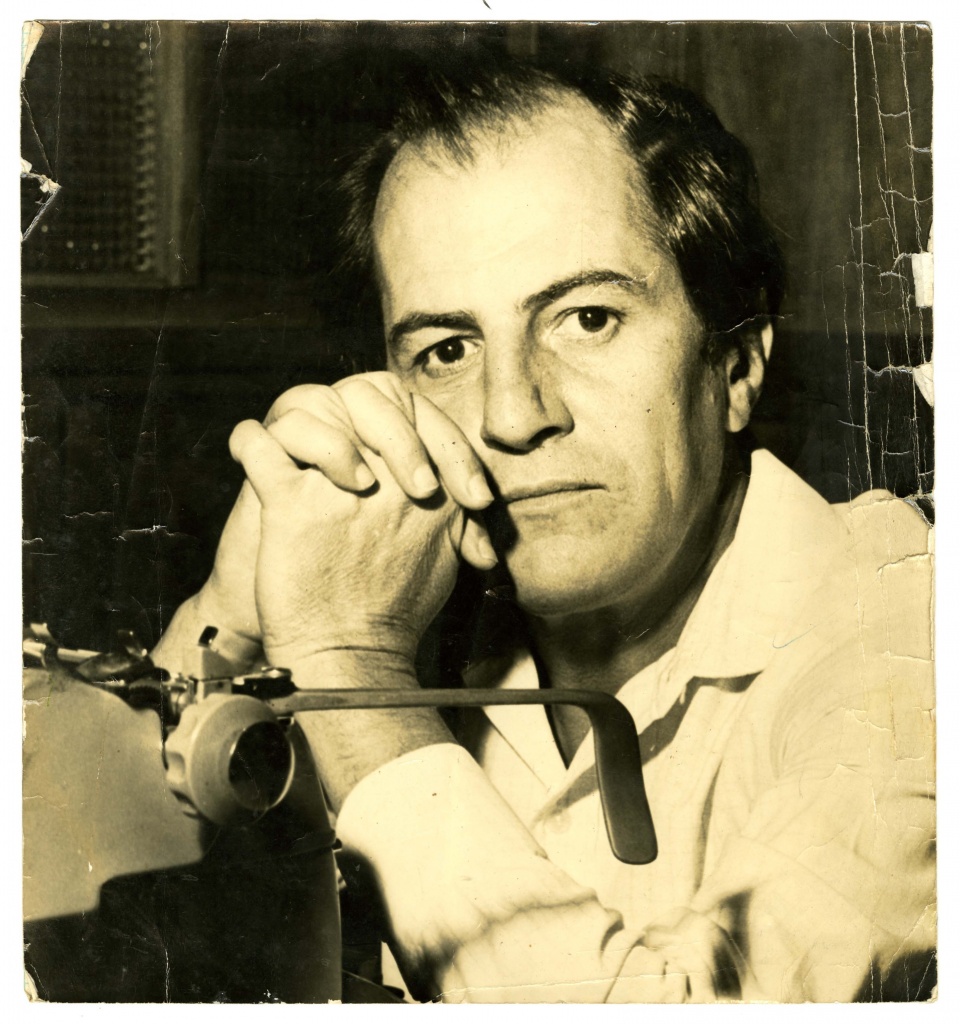

Paulo Mendes Campos, s.d. Fotógrafo não identificado. Arquivo Paulo Mendes Campos/ Acervo Instituto Moreira Salles.

Eis que Paulo Mendes Campos se torna centenário. O cronista, tradutor e poeta, sobretudo poeta, chegou ao mundo via Minas Gerais, em 28 de fevereiro, numa terça-feira de Carnaval. Sua crônica, inconteste, é merecedora de grandes celebrações. Mas, não sendo possível dedicar mais do que alguns parágrafos ao aniversariante, fica acertado que esta comemoração é apenas um breve sobrevoo em torno de sua prosa – ou melhor, de seus poemas em prosa.

Afinal, Paulo Mendes Campos é o mais poeta dos cronistas. Às vezes, chega até a subverter a pontuação para alcançar certas imagens líricas, quase como se escrevesse em versos. É claro que, depois da sinfonia barulhenta do modernismo, todo cronista pôde se valer dessa saborosa dissolução entre prosa e poesia, o que possibilitou ao texto corrido aprender com o verso algumas noções formais, como ritmo e musicalidade. Mas, entre seus contemporâneos, foi PMC quem abraçou essa liberdade com mais força.

É o caso, por exemplo, da historinha da pomba e do pombo, que combinaram de se casar “às quatro azul em ponto”, no alto da Candelária. Ela, no horário, esperou por 15 minutos e nada – até que “arrulhou de repente a pomba, ao distinguir indignada o pombo que chegava caminhando pelo beiral mais alto, do outro lado”. Indignada, a pomba perguntou se ele se esquecera do compromisso. O pombo enigmático respondeu rimando: “A tarde tão bonita, pombinha, que era um crime voar, vir voando”/ “A tarde tão bonita, meu amor, que eu vim andando”. Naturalmente, um poeta. Pombo, mas poeta.

Sem jamais perder o pé da realidade, muitas vezes a crônica de Paulo Mendes Campos namora a metafísica, como na descrição que fez de Uma aurora doida, “tão bonita vestida de rosa”, crônica belamente lida por Bia Paes Leme para esta nossa comemoração. Passando pela vidraça do quarto de hotel, a aurora acordou os olhos do cronista, mas não a sua alma, “que ficou dorme-sim-dorme-não, muito boba e semi-iluminada”. De seu “ventre róseo” nasceram os “primeiros passarinhos matutinos”. E, da contemplação dos pássaros, um arrebatamento: “Como às vezes, tantas vezes, ao surgir do dia, o homem se descobre miraculosamente perdoado de todos os crimes, crimes não, das coisas feias que cometeu e das coisas belas que deixou de cometer”. Quem nos perdoa, não se sabe, mas deve funcionar assim: “o sofrimento se junta, vai juntando dentro da gente, arranhando, lacerando, doendo, até que um dia a dor é tanta que nos pune. Então ficamos perdoados e felizes”. E daí recomeçamos de alma nova, “passada a limpo como um exercício de escola”.

Como se vê, os sentidos são profundos e com facilidade atravessam a barreira do habitual. Desavisado, o leitor começa no corriqueiro e, quando viu, já alçou voos distantes. As Palavras pessoais de um cego, que confessou desejar viver em uma cidade “cujo céu todos os dias fosse azul”, desataram em uma multiplicidade de imagens poéticas – de repente, o cronista entendeu “um espaço emocional extraordinário”: “o azul do céu não é uma cor, mas uma qualidade do mundo, uma luminosidade de todos os sentidos, uma fragrância, um ar mais delicado, um concerto de sons, uma transparência do universo”. A impressão é que, se deixar a torneira aberta, as imagens vão pingando até atingirmos o nirvana.

Peço perdão aos leitores órfãos de mais um Carnaval adiado, mas não dá para deixar o assunto passar. Pelo menos, a folia em questão é bem antiga: “Eu tinha três ou quatro anos, um bigode preto e Um saco de confete na mão. A sala rodava cheia de gente que se duelava a confete”. De repente, uma senhora se aproximou do menino e pediu-lhe o saquinho emprestado, prometendo devolver em dobro. A criança não aceitou a barganha, o que não teve nenhuma importância: “com a mão direita ela arrebatou-me os confetes, enquanto a sua esquerda me acariciava na face. Tive vontade de chorar, mas não chorei, fiquei zanzando pela sala, de mãos vazias, miserável”. Desolado, pensou “humildemente em apanhar um saco de papel vazio, enchê-lo com as rodelinhas de confete espalhadas pelo assoalho”, mas teve medo. Chegou a fazer “algumas excursões ao bosque de pernas que se movimentavam bruscamente”, mas era enxotado pelos adultos: “Sai daí, meu bem, você acaba se machucando”.

Encostando-se na parede, olhou desconsolado “os adultos subitamente selvagens na sua alegria”. Tomou coragem e, com uma “esperança subnutrida” de que a senhora se lembrasse da promessa, aproximou-se e fez com que se esbarrassem. “Sai daí, meu bem” foi tudo o que ouviu. “Os olhos mendigos” do menino não surtiram efeito. Abrir a boca e simplesmente explicar a situação seria inútil, porque ele tinha “a alma sempre pegando fogo”. Tão jovenzinho, três ou quatro anos, e “já preferia sofrer a explicar o que se passava”. Que não economizemos, agora, nos confetes que o aniversariante merece.