Quando a musa é Drummond

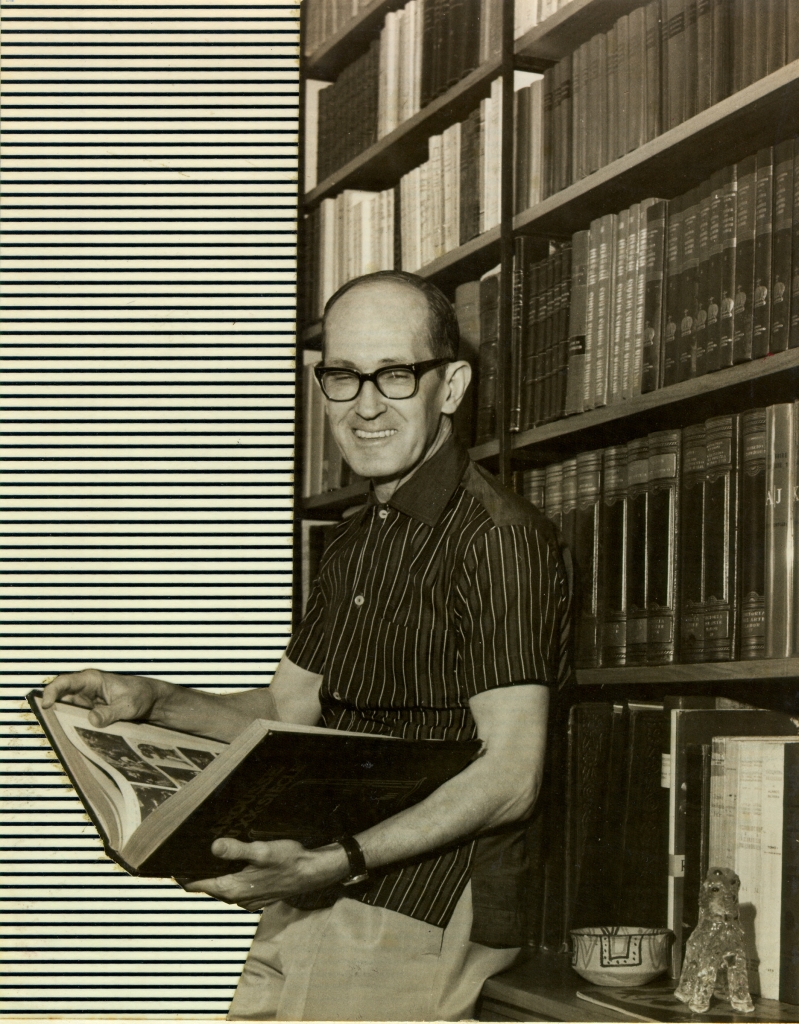

Carlos Drummond de Andrade. Rio de Janeiro-RJ, década de 1960. Fotógrafo não identificado. Acervo Carlos Drummond de Andrade/ Fundação Casa de Rui Barbosa.

Poeta e cronista inspirado – para desempoeirar um lugar-comum de comentaristas literários de outrora –, Carlos Drummond de Andrade foi também assunto, farto e diversificado, para muitos de seus colegas de ofício. De todos eles, Otto Lara Resende talvez tenha sido o que mais próximo esteve do poeta, que neste 31 de outubro, comemoremos, estaria completando 118 anos. Próximo o bastante para não titubear quando, chegada a hora de colorir um retrato seu, pintou também inesperada dúvida: qual era mesmo, gente, a cor dos olhos de Carlos Drummond de Andrade?

O poeta Abgar Renault, colado à sua vida desde a mocidade belo-horizontina, não hesitou em afirmar: eram verdes. Consultados, os amigos Yeda Braga Miranda e Moacir Werneck de Castro embatucaram – nem parecia que tinham estado tantas vezes com o dono dos olhos em questão. Otto, porém, não vacilou: em “Azuis, verdes, castanhos”, cravou a primeira palavra do título. Azuis, acrescentou, exatamente como na cédula de 50 cruzados novos com a qual, em março de 1989, o governo Sarney pretendeu homenagear o escritor. “A nota não vale nada”, escreveu Otto em “O poeta e os seus olhos” – e foi adiante: “Não compra nem um pãozinho. Um escárnio. Mas o retrato é bem feito.” Concorda? Na dúvida, vale estampar de novo o que mostramos aqui dois anos atrás.

Como não bastasse desvalorizar-se a cada dia, num tempo em que a inflação tirava ao cidadão o fôlego não apenas financeiro, a cédula, no governo Collor, foi convertida em cruzeiros, para melancolicamente sair de circulação em setembro de 1992. Drummond, ali, “está tristíssimo”, escrevera Otto uns meses antes em “Quanto vale o poeta” – e arriscou diagnóstico para aquela expressão “fechada demais”: “Deve ser o diabo dessa inflação”. O quadro já era esse quando, em abril de 1992, o cronista revelou que no final da vida o valor da aposentadoria do amigo e mestre “raiava o ridículo”.

O holerite do poeta não devia ser tão magro assim quando ele deixou de bater ponto na Seção de História no DPHAN, o Departamento do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, hoje IPHAN, no início de 1962 – ocasião em que recebeu carta com salamaleques do Ministro da Educação, e mereceu de Paulo Mendes Campos um texto biográfico, “E agora, Drummond?”, na revista Manchete. Paulo chamou-o ali de “burocrata perfeito” – o que, apressou-se em esclarecer, “é quase o contrário de um perfeito burocrata”. Lá pelas tantas, evocou o primeiro encontro de sua jovem patota – composta, além dele, por Otto Lara Resende, Fernando Sabino e Hélio Pellegrino – com Drummond, numa “tarde memorável” de 1943 na avenida Afonso Pena, em Belo Horizonte.

O que naquele dia mais o impressionou no poeta – que o pequeno grupo admirava ao ponto de incorporar versos seus à fala entre eles – foi a sua elegância no trajar-se, com destaque para uns chiquíssimos sapatos de camurça. Tão inesquecíveis que Paulo voltou a destacá-los numa crônica ainda mais solta que a citada, “CDA: velhas novidades”, na qual, entre outras revelações, se fica sabendo que quando se mudou para o Rio, em 1945, o poeta lhe arranjou dois empregos, além de lhe emprestar máquina de escrever.

Instalado então num quarto alugado em apartamento, Paulo Mendes Campos um dia descobriu que na sua ausência a empregada da casa, Jandira, se apossava de seu exemplar de Poemas, de Drummond, e transcrevia versos e mais versos num caderno. Quando, de tanto fuçar em biblioteca alheia, foi demitida, o que fez a moça – por quem o jovem poeta e cronista não escondia simpatia literária? Levou com ela A rosa do povo... A historinha está deliciosamente contada na crônica sem título que começa com “O apartamento era desses...” Não menos saborosa é “Medo de avião”, em que Paulo relembra o dia de dezembro de 1947 em que, na companhia de Otto, embarcou num voo para Belo Horizonte. A bordo, encontraram dois conhecidos seus, políticos mineiros já ilustres, Juscelino Kubitschek e José Maria Alkmin, aos quais Otto, incapaz de resistir a molecagens, mostrou um poema de Drummond publicado naquela data no Correio da Manhã: “Morte no avião”. JK reagiu com habitual bonomia, mas Alkmin...

O espírito brincalhão do futuro cronista da Folha de S. Paulo não arrefeceu com o tempo. Quando, em 1972, aproximava-se o dia dos 70 anos do poeta, homem sabidamente encaramujado, Otto, então diretor da TV Globo, tentou de todas as maneiras convencê-lo a sair da toca e a consentir em comemoração. Como o homenageado resistisse, passou a assombrá-lo, conforme conta em “Há dez, 20 anos”, com o fantasma de evento estrepitoso, ao qual não faltariam bandas de música e jantar de 280 talheres.

Menos assustadoras certamente foram para o homenageado as palavras que Rachel de Queiroz lhe endereçou de última página da revista O Cruzeiro em 1970, por ocasião dos quarenta anos da estreia de Drummond em livro, com Alguma poesia. “O tempo não lhe resseca a entranha, não lhe rouba a flor nem o fruto”, registrou ela em “O poeta faz bodas de esmeralda” – “antes, cada vez mais lhe apura a cor e o grão, num renovado e incomparável milagre.” Já Antônio Maria, dado a transbordamentos afetivos, freou o carro e desceu para falar com o poeta, na primeira vez em que o viu, a caminhar numa calçada de Ipanema. Sua derramada admiração, relembra ele em “Carlos Drummond de Andrade”, sufocou o tímido interlocutor, para quem uma desfeita talvez fosse menos incomodativa que um elogio de corpo presente. “Ganhei meu dia!”, comemorou o cronista pernambucano. Morreria ano e pouco depois daquele primeiro – e último – encontro.

Também ele reservado, embora não tanto quanto Carlos Drummond de Andrade, Rubem Braga muitas vezes escreveu sobre o amigo, que conheceu em Belo Horizonte nos anos 1930. No começo daquele década, o Braga o envolveu naquilo que chamou de “O crime (de plágio) perfeito”, história que aqui não se vai contar, para preservar-lhe a graça. Escrevendo na revista Manchete em meados da década de 1950, o Braga traçou um perfil biográfico, “Carlos Drummond de Andrade, poeta”, tão informativo quanto bom de ler, ao qual não falta menção às estripulias que seu personagem perpetrava na bocejante Belo Horizonte dos anos 1920, entre elas escalar os arcos do Viaduto de Santa Teresa e, de madrugada, em companhia de Pedro Nava, tocar fogo na casa de uma namorada.

Trinta anos mais tarde, Drummond e o Braga foram vizinhos no Posto 6 de Copacabana, numa época em que penavam ambos, e mesmo o presidente da República, Café Filho, com a falta d’água que infernizava a vida dos moradores da capital do país. Às terças, dia de feira na sua rua, a Joaquim Nabuco, o poeta era ejetado do sono, às três da manhã, pelo berreiro sem-cerimonioso dos feirantes e o fragor dos caminhões a desovar mercadoria, pesadelo de que o Braga nos dá conta em “A feira”. Não espanta que certa manhã, dando uma passadinha para ver o amigo, o futuro autor de "Ai de ti, Copacabana!" foi encontrá-lo em circunstância difícil de imaginar, em se tratando de criatura tão zelosa do decoro pessoal: lá estava, lê-se em “O poeta”, o cinquentão Carlos Drummond de Andrade “de busto nu”, a responder cartões de fim de ano.