Fazia poucos dias que recebera esse nome; também, coitadinha, nem dois meses de idade completara ainda. Djanira. Não é para fazer pouco no nome do próximo que a gente o põe nos nossos bichos: é por amor, para os identificar melhor conosco, para nivelar diferenças entre condição animal e condição humana, diferenças que afinal de contas se prendem mais a essas realidades exteriores de nome e aspecto do que às realidades íntimas de coração e sentimento. Djanira chamou-se a pequerrucha porque era graciosa como o nome — o pelo cor de caramelo queimado, os olhos pretos carinhosos, as patinhas tortas de “dachshund”, diligentes e cômicas, as grandes orelhas de seda emoldurando o focinho pontudo e tocando quase o chão.

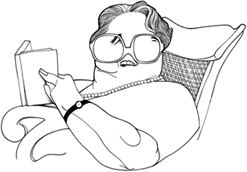

Curioso como ainda em idade tão tenra, teve artes de nos entrar de coração adentro, tomando lugar que já há muitos anos pertencia a seus pais e avós. Mas a verdade é que nunca, aqui em casa, nascera cachorrinha assim com aquela vocação para o amor total, a que ninguém podia resistir. Os outros sempre foram mais egoístas ou mais independentes. Ela não: se dava toda, sem olhar para trás, sem hesitação nem regateio. Por amor da gente, abandonou mãe e irmãos, desdenhou até o leite materno. Preferia ficar sentada no ladrilho frio da sala, contemplando com olhos fascinados a dona que lia na sua cadeira, a ir se meter no aconchego e no quente do ninho, como competia a um bebê da sua idade. E teimava naquela cegueira, de instante a instante se pondo de pé, com as patinhas na borda da cadeira, suplicando um olhar, um sorriso, uma festa. Até conseguir a felicidade suprema, ser posta no colo, e ficar imóvel, parecendo até que continha a respiração, sem desviar um segundo, do rosto que a contemplava sorridente, o seu olhar de entrega e adoração.

Talvez tenha sido por isso que não se criou. Porque amar assim demais é um perigo e o poder que rege os destinos dos cachorros achou decerto que lhe valia melhor morrer criança do que correr os riscos de crescer e morrer de amor.

E assim Djanira morreu ontem, às duas horas da tarde. Andava sozinha pelo jardim, onde a tinham posto a tomar banho de sol, percorrendo a grama no seu trotezinho trôpego, irritada porque a dona saíra, farejando um rastro que ainda não sabia procurar direito, mas que o seu coração adivinhava. Como nessas andanças, escorregou na borda do poço, ninguém sabe. Não gritou, ninguém ouviu. Só à noite, ao chegar, foi que a dona não ouvindo o seu latido de falsete no meio da barulhada alegre dos outros, foi procurá-la. Olhou por baixo dos móveis, por trás das portas, dentro do armário de sapatos, onde ela gostava de se esconder, até que teve a ideia de espiar no tanque do jardim; e lá, à luz da lanterna, avistou Djanira, meio submersa, meio coberta de limo, já de há muito o pobre corpinho rígido separado da sua doce alma canina, que há de ter ido direto para o céu, se há um céu para os cachorrinhos inocentes.

E agora no meio de tantos cachorros, a doną de Djanira tem a impressão de que vive num mundo solitário; no meio de tantos olhos fiéis faltam aqueles olhos ainda mais fiéis e mais amorosos; e ela põe o livro no colo vazio do leve peso morno de Djanira, e suspira sem poder ler, porque os olhos, cegos de água já não enxergam mais as letras.