“Nos dias cinzentos de minha alma penso em morrer completamente, já que vivo meio morta”... São palavras da leitora Maria, que mora em Ipanema e se desespera com “a realidade quadrada de todos os dias”. Reconheço que nem sempre se amanhece com disposição de viver; entretanto, Maria, os verdadeiros suicidas (aqueles que fazem o gesto) não olham para a própria alma, como faz você. Quando se destroem, confessam implicitamente a alucinante desconfiança que os devorava e que consiste em julgar que o mundo pertence aos outros. “Os outros (dizem eles) me abandonam, me castigam, me perseguem, me desprezam; vou abandoná-los, castigá-los e desprezá-los; e serão perseguidos para sempre pela recordação do meu gesto”. Veja você, Maria: eles cometem o sinistro paradoxo de reivindicar o direito à própria existência no momento mesmo em que abdicam dela.

Minha experiência no assunto provém de ter tido contato direto com três suicidas. O primeiro renunciou por uma questão de honra, após praticar um crime abominável; o segundo, quando o acaso o envolveu numa situação extremamente confusa da qual resultou um homem morto, de modo que o pobre rapaz passou a viver num mundo verdadeiramente irreal; mas o terceiro exemplo serve para esclarecer o que desejo dizer-lhe depois de ler sua carta, que me revelou uma personalidade muito interessante.

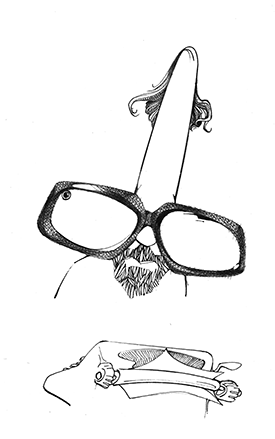

Uma vez, num bar, apresentaram-me a um rapaz. Sendo uma ocasião propícia ao convívio, ofereci temas sobre os quais pudéssemos trocar ideias e experiências. O rapaz, entretanto, rindo sem qualquer motivo destruía todas as minhas tentativas com as sentenças mais gratuitas. Só gosto das pessoas que mostram a alma no rosto e me ponho frívolo, grave ou preocupado conforme o gosto dos meus vizinhos, sem que isto me pareça perda de tempo. Mas a ironia do rapaz era diferente, não tinha qualquer relação com os assuntos por mim abordados. Simplesmente ria e tergiversava. Estudei rapidamente a situação e pensei que ele talvez não desejasse conversar, ou então estaria tentando provocar-me. Podia ser um sádico ou um masoquista que, por qualquer motivo, desejasse travar comigo uma relação de violência física. Isto me interessou grandemente, porque o meu material de trabalho é justamente o dilaceramento do espírito e do coração. Fiz então o que me pareceu mais simples: em tom solene, perguntei-lhe se me estava hostilizando. Mas ele continuou brincando (era um rapaz moreno, com menos de 30 anos e seus olhos muito afundados nas órbitas ajudavam a compor uma fisionomia de forma arcaica, peculiar à de certos loucos). Insisti na minha pergunta, que não tinha tom de ameaça, e não obtive êxito. Levantei-me da mesa, agora sem esconder minha irritação, e deixei claro que não havia qualquer motivo para que eu estivesse ali a tentar conversar com um idiota. Nesse momento, o rapaz se levantou, sem corrigir a máscara patética (a meu ver) em que se cristalizara o seu riso, e pediu desculpas brincando, pediu-me que não me retirasse, que ele sempre fora assim — uma pessoa divertida. Para não ser grosseiro com as demais pessoas que estavam na mesa, sentei-me outra vez. Cinco minutos depois aquele convívio casual, voltava às intoleráveis condições do início. Ele ria, falava palavras sem qualquer sentido e ria. Fiquei fascinado perante esse encontro com o indivíduo completamente exteriorizado, sem qualquer estrutura interior — o elo perdido, a repetição do catastrófico momento em que a coesa psicologia do símio resvalou para a claridade e perturbação da consciência humana! Porém me era extremamente desagradável refletir que eu próprio, se bem que há milhões de anos, experimentara talvez essa mesma modificação, de modo que abandonei finalmente a mesa.

Dois meses depois, o rapaz atirou-se de um viaduto, sem explicar esse gesto. Seus amigos me deram essa notícia, demonstrando sincera ternura e compaixão, e evocando aquela figura que para eles resumia um coração e um espírito sempre alegres.

Meditei durante muito tempo e de repente julguei compreender o motivo da inquietação que me causara aquele encontro abominável: é que já amadurecia em mim uma intuição que é hoje uma convicção, e ei-la: — Corre grande perigo uma pessoa que se recuse terminantemente a ser infeliz. Os dias cinzentos de que você fala, Maria, são uma parcela inelutável da experiência cotidiana de qualquer existente. O mito do palhaço, que deve divertir a plateia enquanto se desmoronam os bastidores de sua vida, constitui para mim o símbolo da mais pungente alternativa que pode ser colocada perante um homem. Em consequência, sou solidário com as pessoas que se mostram tristes quando estão tristes, que ficam sombrias quando é preciso — que, em suma, se manifestam em toda a dimensão, luminosa como turva, da sua vida interior. Quero dizer que sonho, entre outras coisas, com um circo no qual, na noite da sua amargura, o palhaço e a plateia chorem juntos.