Ele era um poeta desesperado; eu era um romancista frustrado. Ele chegara a um impasse em sua existência poética, e doutrinava que um rugido exprimia mais do que todas as palavras existentes. Agindo em consequência, preferia rugir a falar. Éramos bem garotos; morávamos na rua Buarque de Macedo, numa pensão cuja proprietária fechava o telefone a cadeado para ninguém ligar sem pagar a respectiva taxa. Belos tempos! Eu vivia fuçando a existência alheia em toda parte, e interrogava incessantemente o meu coração à procura de um tema, uma linguagem, uma verdade que valorizasse a aventura literária. Enfurecido pela lentidão da aventura interior, em três palavras ditas dedicava uma a difamar a vida. Quanto ao meu companheiro, embora dominasse plenamente a sua linguagem e já tivesse escrito belos poemas, perdera a fé na poesia. Sendo esta a situação, nossas conversas, que se prolongavam indefinidamente, eram mais ou menos assim:

Ele — Rah! Quel sôflu! Blu-blu!

Eu — Meus senhores e minhas senhoras! Como sois detestáveis!

Ele — Terra de muro baixo! Brah! Trah! Zrah! Braltralzrar! (Baltazar?)

Eu — Com a graça de Deus, nunca serei jornalista, como dizia Rimbaud. Ai! Ai! Como dizia não sei quem.

E assim por diante. Que tédio! Ficávamos com os olhos inflamados de tanto não ter nada para fazer. Eu estava sempre partindo amanhã para a França. Em nosso quarto havia livros e insetos (incluindo os dois moradores: éramos também metade livros, metade bichos encarniçadamente agarrados à pele da vida que odiávamos) e também havia uma pia. Pelo gargalo da pia chegavam, desfiguradas, as conversas da família que morava no térreo. Fascinados, acompanhávamos aquele diálogo de vozes estridentes e despedaçadas que era talvez a linguagem que ambos estávamos procurando. Em um poema escrito só para três pessoas, quando mudamos de vida e abandonamos a pensão, o poeta diria que aquele objeto tinha sido para nós ao mesmo tempo “pia, oráculo e urinol”.

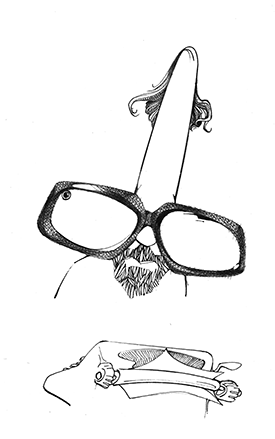

Então, uma tarde, não tendo para onde ir, resolvemos ir ao cemitério. Chegamos, compramos um buquê de flores e fomos andando entre as sepulturas. Silenciosos. Dentre tantos mortos, qual escolheríamos? Havia cachos de acácia no chão, se não me falha a memória, e um silêncio vegetal, sugerindo um longo sono envolvido em folhas de alface. Subimos uma escadaria. Então nos voltamos para contemplar a paisagem percorrida, e depois nos sentamos num degrau. Meu companheiro segurava o buquê de flores.

Mais tarde, no caminho entre as cruzes e estátuas confrangidas, surgiu o lento carro fúnebre. Parou ao pé da escadaria. Desceu um homem que estava ao lado do motorista e que identificamos imediatamente como o parente do defunto. Ao seu encontro caminhou outro homem, descalço e com as pernas da calça arregaçadas: o coveiro. Este retirou do coche, brutalmente, um pequeno caixão azul. Quem teria morrido? Menino ou menina? O poeta disse que era menino: azul é cor de menino morto. Mas não tinha certeza. Talvez fosse menina; talvez a cor dos meninos fosse a cor-de-rosa. Enfim, pouco importava: qualquer defunto servia.

O coveiro veio subindo a escadaria com o pequeno ataúde debaixo do braço. O homem taciturno caminhava atrás dele com o chapéu na mão. Quando passaram por nós, levantamo-nos automaticamente e aderimos ao cortejo. Este parou a uma altura da colina, onde uma cova estava aberta. O caixão desceu. No momento de jogar a terra, o poeta lançou suas flores compradas para ninguém ― ou quem sabe para todos os mortos. O homem taciturno, nesse instante, olhou-nos com rancor: aguentamos firmes esse olhar. O enterro chegara ao fim: desceu o coveiro na frente e o homem atrás, não sem antes olhar de novo, este último, primeiro para a sepultura do seu filho e depois para nós dois, cujos rostos eram duros e áridos como a nossa experiência existencial.

Novamente sós, ficamos outra vez sentados num degrau. Esperávamos outro morto, mas a noite desceu e não veio ninguém.