A vida ao rés do chão

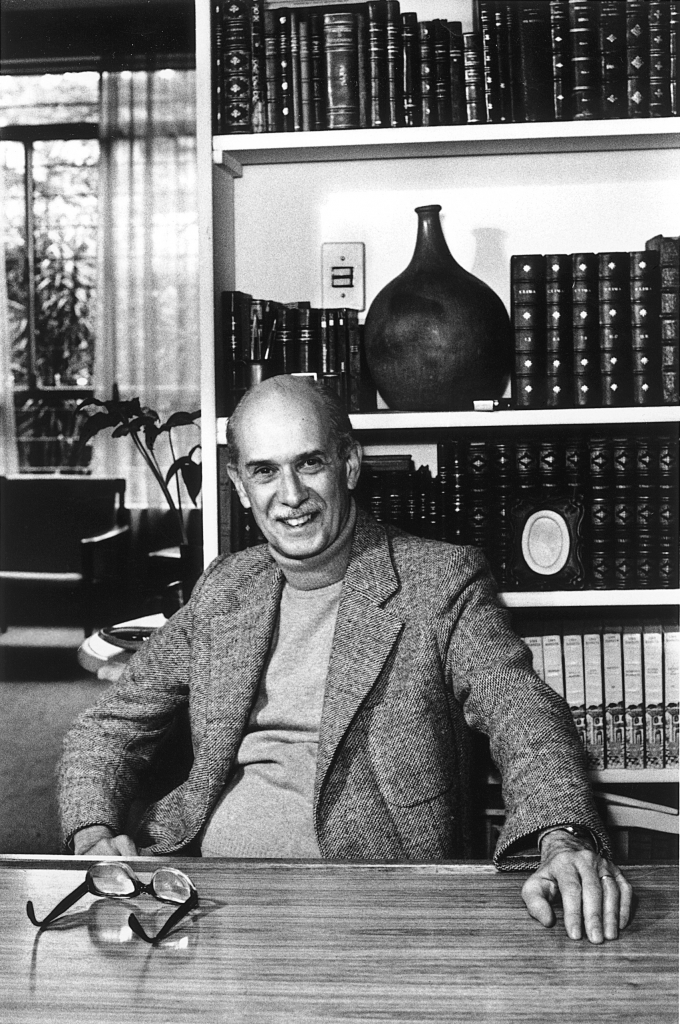

Antonio Candido. Brasil, 1982. Foto de Madalena Schwartz./ Acervo Instituto Moreira Salles.

A crônica não é um “gênero maior”. Não se imagina uma literatura feita de grandes cronistas, que lhe dessem o brilho universal dos grandes romancistas, dramaturgos e poetas. Nem se pensaria em atribuir o Prêmio Nobel a um cronista, por melhor que fosse. Portanto, parece mesmo que a crônica é um gênero menor

“Graças a Deus”, – seria o caso de dizer, porque sendo assim ela fica mais perto de nós. E para muitos pode servir de caminho não apenas para a vida, que ela serve de perto, mas para a literatura, como dizem os quatro cronistas deste livro na linda introdução ao primeiro volume da série. Por meio dos assuntos, da composição aparentemente solta, do ar de coisa sem necessidade que costuma assumir, ela se ajusta à sensibilidade de todo dia. Principalmente porque elabora uma linguagem que fala de perto ao nosso modo de ser mais natural. Na sua despretensão, humaniza; e esta humanização lhe permite, como compensação sorrateira, recuperar com a outra mão certa profundidade de significado e certo acabamento de forma, que de repente podem fazer dela uma inesperada embora discreta candidata à perfeição. É o que o leitor verá em muitas que compõem este volume e os que o precederam na mesma série.

Mas, antes de chegar nelas, vamos pensar um pouco na própria crônica como gênero. Lembrar, por exemplo, que o fato de ficar tão perto do dia a dia age como quebra do monumental e da ênfase. Não que essas coisas sejam necessariamente ruins. Há estilos roncantes mas eficientes, e muita grandiloquência consegue não só arrepiar, mas nos deixar honestamente admirados. O problema é que a magnitude do assunto e a pompa da linguagem podem atuar como disfarce da realidade e mesmo da verdade. A literatura corre com frequência esse risco, cujo resultado é quebrar no leitor a possibilidade de ver as coisas com retidão e pensar em consequência disto. Ora, a crônica está sempre ajudando a estabelecer ou restabelecer a dimensão das coisas e das pessoas. Em lugar de oferecer um cenário excelso, numa revoada de adjetivos e períodos candentes, pega o miúdo e mostra nele uma grandeza, uma beleza ou uma singularidade insuspeitadas. Ela é amiga da verdade e da poesia nas suas formas mais diretas e também nas suas formas mais fantásticas, – sobretudo porque quase sempre utiliza o humor.

Isto acontece porque não tem pretensões a durar, uma vez que é filha do jornal e da era da máquina, onde tudo acaba tão depressa. Ela não foi feita originalmente para o livro, mas para essa publicação efêmera que se compra num dia e no dia seguinte é usada para embrulhar um par de sapatos ou forrar o chão da cozinha. Por se abrigar nesse veículo transitório, o seu intuito não é o dos escritores que pensam em “ficar”, isto é, permanecer na lembrança e na admiração da posteridade; e a sua perspectiva não é a dos que escrevem do alto da montanha, mas do simples rés do chão. Por isso mesmo, consegue, quase sem querer, transformar a literatura em algo íntimo com relação à vida de cada um; e, quando passa do jornal ao livro, nós verificamos meio espantados que a sua durabilidade pode ser maior do que ela própria pensava. Como no preceito evangélico, o que quer salvar-se acaba por perder-se; e o que não teme perder-se acaba por se salvar. No caso da crônica, talvez como prêmio por ser tão despretensiosa, insinuante e reveladora. E também porque ensina a conviver intimamente com a palavra, fazendo que ela não se dissolva de todo ou depressa demais no contexto, mas ganhe relevo, permitindo que o leitor a sinta na força dos seus valores próprios.

Retificando o que ficou dito atrás, ela não nasceu propriamente com o jornal, mas só quando este se tornou quotidiano, de tiragem relativamente grande e teor acessível, isto é, há uns 150 anos mais ou menos. No Brasil, ela tem uma boa história, e até se poderia dizer que sob vários aspectos é um gênero brasileiro, pela naturalidade com que se aclimatou aqui e a originalidade com que aqui se desenvolveu. Antes de ser crônica propriamente dita foi “folhetim”, ou seja, um artigo de rodapé sobre as questões do dia – políticas, sociais, artísticas, literárias. Assim eram os da seção “Ao correr da pena”, título significativo a cuja sombra José de Alencar escrevia semanalmente para o Correio Mercantil, de 1854 a 1855. Aos poucos o “folhetim” foi encurtando e ganhando certa gratuidade, certo ar de quem está escrevendo à toa, sem dar muita importância. Depois, entrou francamente pelo tom ligeiro e encolheu de tamanho, até chegar ao que é hoje.

Ao longo desse percurso, foi largando cada vez mais a intenção de informar e comentar (deixada a outros tipos de jornalismo), para ficar sobretudo com a de divertir. A linguagem se tornou mais leve, mais descompromissada e (fato decisivo) se afastou da lógica argumentativa ou da crítica política, para penetrar poesia adentro. Creio que a fórmula moderna, onde entra um fato miúdo e um toque humorístico, com o seu quantum satis de poesia, representa o amadurecimento e o encontro mais puro da crônica consigo mesma.

No século passado, em José de Alencar, Francisco Otaviano e mesmo Machado de Assis, ainda se notava mais o corte de artigo leve. Em França Júnior já é nítida uma redução de escala nos temas, ligada ao incremento do humor e certo toque de gratuidade. Olavo Bilac, mestre da crônica leve, guarda um pouco do comentário antigo, mas amplia a dose poética, enquanto João do Rio se inclina para o humor e o sarcasmo, que contrabalançam um pouco a tara do esnobismo. Eles e muitos outros, maiores e menores, de Carmen Dolores e João Luso até nossos dias, contribuíram para fazer do gênero este produto sui generis do jornalismo literário brasileiro que ele é hoje.

A leitura de Bilac é instrutiva para mostrar como a crônica já estava brasileira, gratuita e meio lírico-humorística, a ponto de obrigá-lo a amainar a linguagem, descascá-la dos adjetivos mais retumbantes e das construções mais raras, como as que ocorrem na sua poesia e na prosa das suas conferências e discursos. Mas que encolhem nas crônicas. É que nelas parece não caber a sintaxe rebuscada, com inversões frequentes; nem o vocabulário “opulento”, como se dizia, para significar que era variado, modulando sinônimos e palavras tão raras quanto bem-soantes. Num país como o Brasil, onde se costumava identificar superioridade intelectual e literária com grandiloquência e requinte gramatical, a crônica operou milagres de simplificação e naturalidade, que atingiram o ponto máximo nos nossos dias, como se pode ver nas deste livro.

O seu grande prestígio atual é um bom sintoma do processo de busca de oralidade na escrita, isto é, de quebra do artifício e aproximação com o que há de mais natural no modo de ser do nosso tempo. E isto é humanização da melhor. Quando vejo que os professores de agora fazem os alunos lerem cada vez mais as crônicas, fico pensando nas leituras do meu tempo de secundário. Fico comparando e vendo a importância deste agente de uma visão mais moderna na sua simplicidade reveladora e penetrante.

No meu tempo, entre as leituras preferidas para a sala de aula estavam os discursos: exórdio do sermão de “São Pedro de Alcântara”, de Monte Alverne; trechos do sermão da “Sexagésima”, de Vieira.; “Oração da Coroa”, de Demóstenes, na tradução de Latino Coelho; Rui Barbosa sobre o jogo, o chicote, a missão dos moços. Um sinal dos tempos é essa passagem do discurso, com a sua inflação verbal, para a crônica, com o seu tom menor de coisa familiar.

Acho que foi no decênio de 1930 que a crônica moderna se definiu e consolidou no Brasil, como gênero bem nosso, cultivado por um número crescente de escritores e jornalistas, com os seus rotineiros e os seus mestres. Nos anos 30 se afirmaram Mário de Andrade, Manuel Bandeira, Carlos Drummond de Andrade, e apareceu aquele que de certo modo seria o cronista, voltado de maneira praticamente exclusiva para este gênero: Rubem Braga.

Tanto em Drummond quanto nele, observamos um traço que não é raro na configuração da moderna crônica brasileira: no estilo, a confluência da tradição, digamos clássica, com a prosa modernista. Essa fórmula foi bem manipulada em Minas (onde Rubem Braga viveu alguns anos decisivos da vida); e dela se beneficiaram os que surgiram nos anos 40 e 50, como Fernando Sabino e Paulo Mendes Campos. É como se (imaginemos) a linguagem seca e límpida de Manuel Bandeira, coloquial e corretíssima, se misturasse com o ritmo falado da de Mário de Andrade, com uma pitada do arcaísmo programado pelos mineiros.

Neles todos, e nalguns outros, como, por exemplo, Rachel de Queiroz, há um traço comum: deixando de ser comentário mais ou menos argumentativo e expositivo, para virar conversa aparentemente fiada, foi como se a crônica pusesse de lado qualquer seriedade nos problemas. Mas observem bem as deste livro. É curioso como elas mantêm o ar despreocupado, de quem está falando de coisas sem maior consequência e, no entanto, não apenas entram fundo no significado dos atos e sentimentos do homem, mas podem levar longe a crítica social. Veja-se a extraordinária “Carta a uma senhora”, de Carlos Drummond de Andrade, onde a menininha que não possui nem vinte cruzeiros faz desfilar na imaginação os presentes que desejaria, no Dia das Mães, oferecer à sua. É como se ela estivesse do lado de fora de uma vitrine imensa, onde se acham os objetos maravilhosos que a propaganda criadora de aspirações e necessidades transformou em bens ideais. Ela os enumera numa escrita que o cronista fez ao mesmo tempo belíssima e liricamente infantil. A impressão do leitor é de divertida simplicidade que se esgota em si mesma; mas por trás está todo o drama da sociedade chamada de consumo, muito mais iníqua num país como o nosso, cheio de pobres e miseráveis que ficam alijados da sua miragem sedutora e inacessível:

Mammy, o braço dói de escrever e tinha um liquidificador de 3 velocidades, sempre quis que a Sra. não tomasse trabalho de espremer laranja, a máquina de tricô faz 500 pontos, a Sra. sozinha faz muito mais. Um secador de cabelo para Mammy! gritei, com capacete plástico mas passei adiante, a Sra. não é desses luxos, e a poltrona anatômica me tentou, é um estouro, mas eu sabia que a Mãezinha nunca tem tempo de sentar. Mais o quê? Ah sim, o colar de pérolas acetinadas, caixa de talco de plástico perolado, par de meias, etc.

Veja-se depois, no limite do patético, firme e discretamente evitado pelo autor, a “Última crônica”, de Fernando Sabino: a família pobre que vai ao botequim celebrar o aniversário da menina, com um pedaço de bolo onde o pai finca e acende três velinhas trazidas no bolso. Não será a mesma criança que escreveu a carta mirífica do Dia das Mães? Diz o cronista:

Eu pretendia apenas recolher da vida diária algo do seu disperso conteúdo humano, fruto da convivência que a faz mais digna de ser vivida. Visava ao circunstancial, ao episódico. Nesta perseguição do acidental, quer num flagrante na esquina, quer nas palavras de uma criança ou num incidente doméstico, torno-me simples espectador e perco a noção do essencial. Sem mais nada para contar, curvo a cabeça e tomo o meu café, enquanto o verso do poeta se repete na lembrança: “assim queria o meu último poema”. Não sou poeta e estou sem assunto. Lanço então um último olhar fora de mim, onde vivem os assuntos que merecem uma crônica.

É então que se vê o casal com a filhinha e assiste ao ritual modesto. Mas as suas reflexões, a maestria com que constrói a cena e todo o ritmo emocionado sob a superfície do humor lírico – constituem ao mesmo tempo uma pequena e despretensiosa teoria da crônica, deixando ver o que sugeri, isto é, que por baixo delas há sempre muita riqueza para o leitor explorar. Dizendo isto, não quero transformar em tratados sisudos essas peças leves. Ao contrário. Quero dizer que por serem leves e acessíveis talvez elas comuniquem mais do que um estudo intencional a visão humana do homem na sua vida de todo o dia.

É importante insistir no papel da simplicidade, brevidade e graça próprias da crônica. Os professores tendem muitas vezes a incutir nos alunos uma ideia falsa de seriedade; uma noção duvidosa de que as coisas sérias são graves, pesadas, e que, consequentemente a leveza é superficial. Na verdade, aprende-se muito quando se diverte, e aqueles traços constitutivos da crônica são um veículo privilegiado para mostrar de modo persuasivo muita coisa que, divertindo, atrai, inspira e faz amadurecer a nossa visão das coisas.

Este livro está cheio de exemplos disso; é quase só isso, de começo a fim. Nele são raros os momentos de utilização da crônica como militância, isto é, participação decidida na realidade com o intuito de mudá-la, como acontece em “Luto da família Silva”, de Rubem Braga, – abordando a grande maioria dos homens que sua e pena para fazer funcionar a máquina da sociedade em benefício de uns poucos:

A gente da nossa família trabalha nas plantações de mate, nos pastos, nas fazendas, nas usinas, nas praias, nas fábricas, nas minas, nos balcões, no mato, nas cozinhas, em todo lugar onde se trabalha. Nossa família quebra pedra, faz telhas de barro, laça os bois, levanta os prédios, conduz os bondes, enrola o tapete do circo, enche os porões dos navios, conta dinheiro dos Bancos, faz os jornais, serve no Exército e na Marinha. Nossa família é feito Maria Polaca: faz tudo.

Apesar disso, João da Silva, nós temos de enterrar você é mesmo na vala comum. Na vala comum da miséria. Na vala comum da glória, João da Silva. Porque nossa família um dia há de subir na política…

Aliás, este é um bom exemplo de como a crônica pode dizer as coisas mais sérias e mais empenhadas por meio do ziguezague de uma aparente conversa fiada. Mas igualmente sérias são as descrições alegres da vida, o relato caprichoso dos fatos, o desenho de certos tipos humanos, o mero registro daquele inesperado que surge de repente e que Fernando Sabino procura captar, como explica na crônica citada mais acima. Tudo é vida, tudo é motivo de experiência e reflexão, ou simplesmente de divertimento, de esquecimento momentâneo de nós mesmos a troco do sonho ou da piada que nos transporta ao mundo da imaginação, para voltarmos mais maduros à vida, conforme o sábio.

Para conseguir este efeito, o cronista usa diversos meios. Há crônicas que são diálogos, como “Gravação”, de Carlos Drummond de Andrade, ou “Conversinha mineira” e “Albertina”, de Fernando Sabino. Outras parecem marchar rumo ao conto, à narrativa mais espraiada, com certa estrutura de ficção, como “Os Teixeiras”, de Rubem Braga; ou parecem anedotas desdobradas, como “A mulher do vizinho”, de Fernando Sabino. Nalguns casos o cronista se aproxima da exposição poética ou de certo tipo de biografia lírica, como vemos em Paulo Mendes Campos: “Ser brotinho” e “Maria José”, ambas admiráveis.

“Ser brotinho” é construída segundo a enumeração, como alguns poemas de Vinícius de Moraes. Parece uma divagação livre, uma cadeia de associações totalmente sem necessidade, que deveria resultar em simples acúmulo de palavras. Mas eis que o milagre da inspiração (isto é, o poder misterioso de fazer as palavras funcionarem de maneira diferente em combinações inesperadas) vai organizando um sistema expressivo tão perfeito, que no fim ele aparece como a própria necessidade das coisas:

Ser brotinho é poder usar óculos como se fosse enfeite, como um adjetivo para o rosto e para o espírito. É esvaziar o sentido das coisas que transbordam de sentido, mas é também dar sentido de repente ao vácuo absoluto. É aguardar com paciência e frieza o momento exato de vingar-se da má amiga. É ter a bolsa cheia de pedacinhos de papel, recados que os anacolutos tornam misteriosos, anotações criptográficas sobre o tributo da natureza feminina, uma cédula de dois cruzeiros com uma sentença hermética escrita a batom, toda uma biografia esparsa que pode ser atirada de súbito ao vento que passa. Ser brotinho é a inclinação do momento.

O leitor fica perguntando se ser brotinho não é um pouco ser cronista, dando aos objetos e aos sentimentos um arranjo tão aparentemente desarranjado e na verdade tão expressivo, tirando significados do que parece insignificante. “[...] dar sentido de repente ao vácuo absoluto” é a magia da crônica.

Parece às vezes que escrever crônica obriga a uma certa comunhão, produz um ar de família que aproxima os autores acima da sua singularidade e das suas diferenças. É que a crônica brasileira bem realizada participa de uma língua-geral lírica, irônica, casual, ora precisa, ora vaga, amparada por um diálogo rápido e certeiro, ou por uma espécie de monólogo comunicativo.

Aqui, cada um dos autores está presente, ao mesmo tempo, nessa comunidade e no vinco da sua maneira pessoal. Apenas um deles é cronista puro, ou quase: Rubem Braga. Mas todos escrevem como se este fosse o seu veículo predileto, embora sintamos em cada um a presença nutritiva das suas outras atividades literárias. A precisão de Drummond, o movimento nervoso de Fernando Sabino, a larga onda lírica de Paulo Mendes Campos. Provindos de três gerações, eles se encontram aqui numa espécie de espetáculo fraterno, mostrando a força da crônica brasileira e sugerindo a sua capacidade de traçar o perfil do mundo e dos homens.

*Publicado originalmente em Para gostar de ler: crônicas, vol. 5 (São Paulo: Ática, 1981), o texto foi revisto pelo autor para publicação em A crônica: o gênero, sua fixação e suas transformações no Brasil (Rio de Janeiro: Fundação Casa de Rui Barbosa, 1992), versão aqui reproduzida.

** Um dos maiores intelectuais brasileiros, Antonio Candido foi crítico literário, sociólogo e militante socialista, e teve importante atuação nos estudos universitários tanto na USP quanto na Unicamp, na qual implementou o Instituto de Estudos da Linguagem (IEL). Acumula uma extensa lista de publicações fundamentais para compreender a cultura nacional, como Literatura e sociedade: estudos de teoria e história literária (1965) e Formação da literatura brasileira (1975). Sua trajetória também foi pontuada por inúmeros prêmios, dentre os quais o Jabuti (1960, 1965, 1966, 1993), o Machado de Assis (1993) e o Camões (1998).